辛弃疾未任过广德军通判

辛弃疾未任过广德军通判

陈 骅

《宣城历史文化研究》微信版第171期

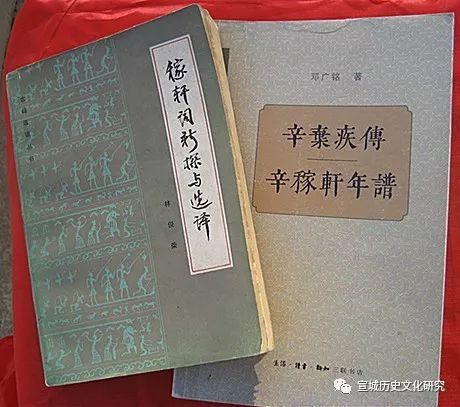

我主编的《广德县志(1978—2005)》,现已出版发行。在编纂过程中,有人据邓广铭《辛弃疾年谱》,撰摘刊于广德一内部小冊子上,对《广德州志》与1996年出昄《广德县志》因未记载“辛弃疾在广德做过官”持有异议。辛弃疾到底在广德做过官与否?能不能补收入志?作为新《县志》主编,似需加以研究、探讨。前几年去广州时,专门寻购到邓广铭著《辛弃疾传》《辛稼轩年谱》一书,拜读后,觉得邓先生认为辛弃疾任过“广德军通判”的结论,有点牵强。

众所周知:辛弃疾(1140-1207),南宋词人,字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,中原已为金兵所占。21岁参加抗金义军,不久归南宋。历任安徽、湖北、江西、湖南、福建、浙江、江苏等地要职。一生力主抗金。曾上《美芹十论》与《九议》,条陈战守之策,显示其卓越军事才能与爱国热忱。作为南宋著名词人,其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;更有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔,又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈,又不乏细腻柔媚之处。作品集有《稼轩长短句》,今人辑有《辛稼轩诗文钞存》。正如林俊荣先生所说:“辛弃疾是南宋时代文武兼长的民族英雄,是宋代‘南北两朝,实无其匹’(周济《介存斋论词杂著》)的爱国词人,在中国古代文学史上也是罕见的伟大作家之一。”林俊荣先生的评价,除称辛弃疾为“民族英雄”或可商榷外,其余均颇为切合。

元代编撰的《宋史》中有《辛弃疾传》,已将辛弃疾恰如其份地载入正史。自宋至今,或介绍辛弃疾生平,或写辛弃疾年谱、年表,络绎不绝。邓广铭于1955年就出版了专著《辛弃疾传》。为辛弃疾编纂年谱的,除邓广铭于1995年出版《辛稼轩年谱》外,还在其所著《年谱》的《编例》中介绍:《稼轩年谱》旧已成书者有四种:1. 辛启泰(敬甫)所编撰;2. 梁启超(任公)所编撰;3. 陈思(慈首)所编撰;4. 郑骞所编撰。邓先生说:“辛《谱》编刊最早,且曾得见济南及铅山辛氏二族谱,故对稼轩生卒年月日时均知之详确,然除此之外,其有关稼轩出处大端而为族谱所未具者,则讹误百出。后出之梁、陈、郑三谱,均为补正辛《谱》之阙失而作,然其结果则不唯辛《谱》之错误未得是正,反以滋异说之纷纭,盖作者均勇于臆测,疏于寻证,势固不得不尔也。”拜读邓先生《辛弃疾年谱》,也确感底蕴深厚,功力非同一般。我非专事研究辛弃疾生平者,自不便妄加评说,但读过邓广铭《辛稼轩年谱》后,有邓先生的评价基本上全盘否定了辛、梁、陈、郑四人著作的感觉。

邓先生在其新版《辛稼轩年谱》中,说:“到80年代中期,我得到铅山县档案馆一位友人的帮助,得见晚清人重编的《铅山辛氏宗谱》的第一册(据云共五册),其中所记述的全为一家于福建迁圣至铅山的辛姓人家的宗族谱牒,而因为辛稼轩早在南宋期内即已定居铅山,且因生前的仕宦业迹与乐府歌词等著作而享有大名,竞也把有关辛稼轩的一篇传略,标题为《宋兵部侍郎赐金紫鱼袋稼轩历仕始末》者抄录于内。”并宣布一条重要发现:这篇《历仕始末》中,在任“江阴军签判”后有“广德军通判”五个字。邓先生说:“稼轩任江阴军签判年满去职,应为隆兴二年(1164)内事,在他离开江阴军后,到乾道四年(1168)任建康府通判之前,这三年中稼轩的事历,在1985年之前我一直未能查得,因而在历次印行的《稼轩年谱》中,我都标著为‘右三年事历不详’,甚至推测说,可能是无职而流落于江湖之间了。从这篇《历仕始末》中,看到他在离江阴军后继即又去做广德军通判,才使这三年的空白完全得到填补。(按:《历仕始末》所述稼轩一生仕宦履历,全无不合,亦无前后颠舛者,故极可凭信。只以其对仕宦各地之年月一概从略,遂致辛启泰撰写《稼轩年谱》时,因无考索之力,故未能充分加以利用耳。)”简言之,“广德军通判”五个字似乎成了解决了邓先生心中久久未解的悬念的至宝。

至于这篇《宋兵部侍郎赐金紫鱼袋稼轩历仕始末》是何人所编,何时所写,邓先生是一概不管的,只要有“广德军通判”五个字就行,还管它什么宋代编的、清末造的,还是民国杜撰的?

到底《历仕始末》是否与真实的辛弃疾“全无不合”、“无前后颠舛”呢?只要与《宋史•辛弃疾传》核对一下,定会发觉:“乾道四年通判建康府。六年(1170),孝宗召对延和殿。……作《九议》并《应问三篇》、《美芹十论》献于朝”,不知被这篇《历仕始末》“全”“合”到什么地方去了。明明是“试兵部侍郎”,怎么就变成了“尚书兵部侍郎”? 宋代只有“兵部尚书”一职,也有“兵部侍郎”一职,可以“试”之,但绝无“尚书兵部侍郎”之职,也悖常识。“历城县开国男”、“官通奉大夫” 也不知是辛弃疾何年封爵?何时官职?“绍定六年(1223),赠光录大夫。”“德祐初(1241—),枋得请于朝,加赠少师,谥忠敏。”这都是辛弃疾去世多年以后的封赠,怎么变成了“绍定庚午,赠少保、光禄大夫,谥忠敏”? 查一下历史年代简表,南宋绍定年间(1228~1233)无有“庚午”年,只有嘉定三年((1210年)或咸淳六年(1270)才是“庚午”年。“少师”、“少傅”与“少保”,三个官名合称“三孤”或“三少”,但绝不是同一个官名或加衔,懂点历史的,均无人换用、乱用。这一切可算是“无前后颠舛”吗?邓先生对这些凭空编造也“极可凭信”,看来作为史学家的邓先生是用双重标准看待历史的,对合自己意见者,“极可凭信”,不合己意者,是视而不见。

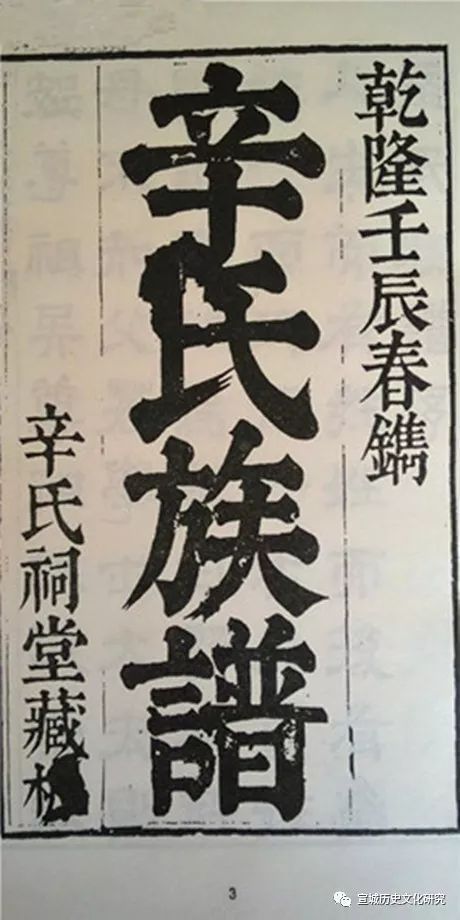

邓先生说辛启泰是“曾得见济南及铅山辛氏二族谱”的人,并批评“辛启泰撰写《稼轩年谱》时,因无考索之力,故未能充分加以利用耳。”从《辛弃疾资料汇编》,可推知,辛启泰所能见的二族谱,当是:其一,“辛启泰於嘉庆间所见之《济南辛氏谱》即有朱熹此序,今《济南谱》已佚”;其二是《铅山鹅南辛氏宗谱》,在该谱《卷首》中,有清康熙三十七年(1698) 稼轩裔孙辛朝壁所写《辛氏宗谱序》⑺,或包括有明万历二年(1574) 稼轩公后裔辛子实所写《辜墩宗谱后序》、明万历三年(1575年) 稼轩公后裔辛邦直所写《辜墩辛氏族谱序》⑻;也有可能见到清乾隆庚申年(五年,1740)辛才密写有《古墩重修宗谱后序》的谱⑼(《辛弃疾资料汇编》对谱名未列)。

《铅山鹅南辛氏宗谱•卷首》的几篇序言,以及辛才密《后序》写了些什么?当说一下。

明万历二年,稼轩公后裔辛子实写了一篇《辜墩宗谱后序》,万历三年稼轩公后裔辛邦直又写了一篇《古墩辛氏族谱序》,均收入《铅山鹅南辛氏宗谱•卷首》中。辛子实在《辜墩宗谱后序》中云:“故自辜地秬支而迁者,则举石嘴岭、上金谿、斗桥、石塘、湧桥、霞溪、南源、东山、洽井、菱湖、游村、杭桥、石港、陈坊、汶田、辜染、艾桥等处,而尾岭、永湖、清平、南昌各地,虽出自稼轩公后,乃元子稹公之苗裔也。旧册昭然,循迹足徵。”辛子实在《序》中称,辛氏秬公支和元子稹公支“子孙蕃衍,迁居各地。”

明万历三年,辛邦直在《古墩辛氏族谱序》中写:“吾家本信之铅山期思辛氏,祖曰弃疾幼安者,别号稼轩,宋谥忠敏公也。来自山东济南,志切澄清,扫除腥膻,挈还君父。不合权奸,遭谗危间,子孙易姓,避患散处。吾祖秬公迁居古墩神山,仍加古於辛,易姓辜氏。尤恐后世而忘其本,故名其地曰辛峰里,凡冠婚丧祭,昭告祠堂,皆曰辛公嗣孙某某,令子孙世传而知其所自也。”这篇《古墩辛氏族谱序》明明白白地写了“不合权奸,遭谗危间,子孙易姓,避患散处。吾祖秬公迁居古墩神山,仍加古於辛,易姓辜氏。”皆因“不合权奸,遭谗危间”而迁居。

清康熙三十七年,辛朝壁所写《辛氏宗谱序》,也收入《铅山鹅南辛氏宗谱•卷首》中,写道:“我祖稼轩公,生济南府,属山东历城县,仕至显宦,有功於宋,载诸南渡史册,鳞炳灿然。后以刚直罢废而归。於斯时也,岌岌乎江山半属金矣,公有家亦难投矣。于是流寓信之铅州鹅湖期思而卜筑焉。其子秬公后以难故,易姓而逃七节桥九枝松下,遥望神山,茂林阴翳,秀丽钟英,号曰古墩,我族之蕃,实自此始。予也不敏,幼承礼训,游艺鹅湖,偶得铅志,捧而读之,始知朱、陆、谢三夫子赞我祖之盛德节气凌空,忠诚贯日,不胜击节。而询及族谱,仅得残篇之余。”特别写明“其子秬公后以难故,易姓而逃七节桥九枝松下,遥望神山,……号曰古墩,我族之蕃,实自此始。”这是一百多年后再次重述了明万历初所已记写过的史实,辛弃疾裔孙们因故“改姓为辜、移徙异地”。

清乾隆庚申年,辛才密在《古墩重修宗谱后序》中云:“先祖稼轩,契考亭之论水源,溯甲公之衍陇西,著作宗谱以遗后嗣。传世久远,不无惫坏。明正德间,宗冶炳公官游荆楚,返辕鸠宗,我所志出,无不志之。非其族类别,摈而斥之。鼎新宗牒,焕乎文章。万历二年,东阁鼎梅氏搜罗缉补,复相重修。奈今日百有余岁,屡经兵燹,幸老成而保庇,仅存十一,遗馁败於蠹歺。康熙戊寅(三十七年,1698年),虽经謄录,黄庭之笔纔试,王坏之需频来。……今庚申(乾隆五年,1740年)春,三位族众,有意於谱牒,推侄岘为鸡头,冀果执牛耳,……及太阳临鹑尾之月,谱助吉成,装订三十卷本。”该谱则记述了稼轩后裔历经陇西、荆楚,又返回鹅湖寻谱,亦属佷正常的事。笔者家族的宗谱“文革”期间被造反派烧毁,十存其三。前几年,家族重修,笔者就曾去广州陈家祠寻觅过线索。“游荆楚,返辕鸠宗”,“鼎新宗牒,焕乎文章”,“搜罗缉补,复相重修”乃属正常不过之事。

凡研究过家谱的人(笔者曾参加过四清运动,以及近年来编纂县志,先后有机会接触过七八部宗谱),了解一个家族兴衰史的人,一定会发现“子孙蕃衍,迁居各地”应是家族发展历史上常有的事。家族发展大了,有人犯事,“以难故,易姓而逃”也在情理之中,谁能保证“子孙蕃衍”的大家族,一定会无人犯事呢?。辛弃疾的后人,根据家族发展经历,口口相传,在明代、清代家谱中,以《序》的形式记录下来,正反映了家族的变迁过程。邓先生了解辛氏家族各宗支发展的历史过程吗?应当是只有辛弃疾的后人才真正了解。怎么能说“稼轩的子孙后世一无所知,遂编造了一篇谎言”呢?看来邓先生思维中有一种固定模式,凡是与自己意见相背的记载,则习惯性地要大批一通。

辛启泰于清嘉庆十六年 (1811) 刻印的《稼轩集钞存》,后附《辛稼轩年谱》,可知辛启泰当是嘉庆年间(1796~1820)前后的人。可以确定他不可能见到1948年刻的《铅山鹅南辛氏宗谱》⑽。从另一方面,则可推断辛启泰在见到的《铅山鹅南辛氏宗谱•卷首》中,或许有《宋兵部侍郎赐金紫鱼袋稼轩历仕始末》一文⑾,但辛启泰未发现有“广德军通判”这五个字,更可能是他在《铅山鹅南辛氏宗谱•卷首》中,圧根儿就未见到过这篇《历仕始末》,这都属正常的事。辛启泰未见到“广德军通判”这五个字,当然就未能为一百多年后的邓先生无中生有地安上这一条依据。邓先生因辛启泰未能满足他自己的期盼,故批其“无考索之力”,似不足为怪,但批评得怨。

邓先生对于辛弃疾裔孙们写的几篇反映辛弃疾子孙蕃衍历史的《序》也是不屑一顾的,为了突出他发现了“广德军通判”这五个字,不仅批评辛启泰,对《铅山鹅南辛氏宗谱•卷首》收录的序文也是要批评的,说:“又因对稼轩的子孙后世一无所知,遂编造了一篇谎言说,稼轩的儿子中有的犯了重罪,乃改姓为辜,全部移徙异地了。但是,不管所造谎言如何荒唐,这一篇《稼轩历仕始末》虽然也因辗转传抄之故而多有讹脱,却毕竟是一篇确实可信的稼轩的传略,而我们从其中也毕竟得到了一些收益,一些启发。”辛启泰“无考索之力”,写《序》的辛弃疾裔孙们,也是“荒唐”的“一篇谎言”;《稼轩历仕始末》同样也遭批,只因有“广德军通判”这五个字,是至宝,放过一码。我揣测,邓先生当是因辛启泰未能为之找到“广德军通判”五个字而横遭批评。城门失火,殃及池鱼,进而波及写《序》的稼轩公后裔。总之,邓先生批评辛启泰,批评为《铅山鹅南辛氏宗谱》写《序》的辛弃疾裔孙们,也批评《稼轩历仕始末》一文,只要有“广德军通判”这五个字就行。

问题还得回到辛弃疾到底有无任过“广德军通判”上来。

首先,邓广铭先生依据1948年刻的《铅山鹅南辛氏宗谱•卷首》刊有《宋兵部侍郎赐金紫鱼袋稼轩历仕始末》一文,文中在任“江阴军签判”后有“广德军通判”,仅凭这五个字,就断定:辛弃疾任职经历与文中所写“全无不合”,任过广德军通判也“极可凭信”,有点牵强、轻率。邓先生甚至以“官闲心定”也能推论出:“稼轩《进十论札子》中有‘官闲心定’及‘越职之罪难逃’ 等语,知稼轩此时必有官有职,盖正任广德军通判也。”辛弃疾做江阴军签判,就不是官?即使调任、候选赋闲,也还是闲官,“官闲心定”应当正是其时的真实情况;至于“越职”,“签判”上书朝廷是越职,“建康府通判”上书也还是越职,为什么偏偏认定只有“广德军通判”上书才是越职呢?并以此推断出“盖正任广德军通判也”,也毫无理据。只不过是邓教授用的是“假设你是张三,所以你就是张三”的证明方法,即:因为设定是×,所以结论就是×。

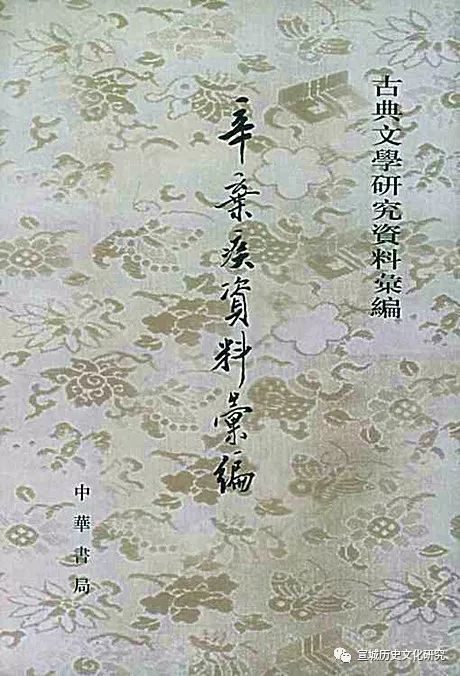

我以为:五字孤证,就轻易下结论,这不应当是一位权威史学家严谨治学所应抱有的治学态度。此范例一开,将有失史学界的尊严与公正。证据不充分,当不能令人信服,也不可作为权威证据。顺便指出,辛更儒先生编《辛弃疾资料汇编》时,将《宋兵部侍郎赐金紫鱼袋稼轩历仕始末》列为宋人“佚名”作品,是否似乎也缺少依据,至少应考据一下是何年、何许人所编。《辛弃疾资料汇编》中,列“佚名”作品的,南宋有3份,金元有4份,明有1份,计8份,其余7份根据括注大致可推知其写作年代,唯有这份《宋兵部侍郎赐金紫鱼袋稼轩历仕始末》列为宋人“佚名”作品,其括注依据是根据1948年刻本《铅山鹅南辛氏宗谱》卷首。尽管该篇文章之前有“宋兵部侍郎”,但指的是辛弃疾,而不能指该文是宋代文章。假如当代有人写了一篇《唐代大诗人李白》,就认定此文一定是唐代文章,这岂不是笑话。又,《辛弃疾传》列为脱脱个人作品似也欠公允。

其次,《宋史•卷四○一•辛弃疾传》:“绍兴三十二年(1162),京令弃疾奉表归宋,高宗劳师建康,召见,嘉纳之,授承务郎、天平节度掌书记,并以节使印告召京。……仍授前官,改差江阴签判。弃疾时年二十三。乾道四年,通判建康府。”绍兴三十二年之后,为孝宗隆兴元年(1163)、二年,接后是乾道元年(1165年) ,并无辛弃疾任过“广德军通判”记载。《宋史》系官方正史,虽署一人之名(实际上署脱脱等修),实为集体之功。所写史实,当有史料可据。官方正史可能也有失误处,但后人若无确凿证据,似不可妄改。

再者,邓先生还写道:“(隆兴二年,稼轩二十五岁) 江阴签判任满,改广德军通判,当为本年秋冬间事。按:据《江阴县志》卷十二《宋职官志》,谓知军一员,签判一员。又据其卷十一《宋代职官题名》,则前后之任签判者,均著录甚详,其隆兴二年下之签判为吴一能,以承议郎任,至乾道二年则为王琮,以朝奉郎任。是则稼轩于年满后必即离江阴而赴广德,其事疑在本年秋冬间。”据《辛弃疾资料汇编•引用书目》所列《江阴县志》当系《嘉靖江阴县志》。邓先生由《江阴县志》记载,就推断出其时辛弃疾“必即离江阴而赴广德”,宋代官场似无这种规矩,这从《宋史•职官志》可以得知。就以邓先生《辛稼轩年谱》所记,辛弃疾“在上饶家居”,“赴福建提点刑狱任时”,曾有《浣溪沙》一阙记行,邓先生加《按》云:“按:《宋史》稼轩本传谓‘绍熙二年起福建提点刑狱’,与此词题相参,疑是诏印在去年冬而赴任则在本年春也。”可推知官员就任新职,也当无前任职“年满后必即离江阴而赴广德”之类史实。

其四,不知邓先生是否知晓还有《嘉靖广德州志》?邓先生查阅过沒有?既云在广德军任通判,又不查阅《广德州志》,令人不解。《嘉靖广德州志•卷七•秩官志•宦籍》:“时煜,隆兴中为广德倅。”后来的《万历广德州志》、《康熙广德州志》等均作同样记载。据《宋史•职官志》,大军可有二判官,但要裁员。广德军在宋代不是大军,仅领广德、建平二县,“广德军”不可能有例外设二“倅”。

再者,辛弃疾在南宋时,即是著名词人,人们常以“苏辛”称之,与苏东坡并列;辛弃疾官至试兵部侍郎,曾为高官,若果真任过广德军通判,这对广德州来说,是提升地方地位、档次之大好绝机,也是无尚荣光之事。范仲淹曾任过广德军司理参军,《广德州志》不仅为之作传,连《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的名句也录入传中。⒄按常理,《广德州志》当巴不得加以记载,关键是历代为广德修志之人找不到可予以入志之理由。现存宋代的《桐汭志》、《桐汭新志》、《广德军志》(该三志已佚,在《永乐大典》中残存有少量佚文) 、明代的嘉靖、万历《广德州志》和清代康熙、乾隆、道光、光绪《广德州志》,对辛弃疾无片纸只字的记载,也沒有留下辛弃疾所写的半点文字。恰相对照,多部《广德州志》就载有辛弃疾的好友陆游《放生池记》。《大明一统志》和《嘉庆重修一统志》,对与某地有关的有名历史人物,都有适当记载。在这两部志书中,辛弃疾的故乡、寓居地和为官过的府、州、县,都有有关辛弃疾的文字记录。《大明一统志》、《嘉庆重修一统志》的《广德州》章《人物》部分,对与广德有关的有名历史人物,不论其任职高低,都有记载。涉及宋代人物,除一些知军事外,还记有权通判王俦、判官黄震、录事参军董槐等人。但见不到有关辛弃疾的记载。可见,辛弃疾与广德军、广德州的历史无法牵连上。

鉴于上述,可知:辛弃疾并未任过广德军通判。

辛弃疾既未任过广德军通判,邓兆铭在《辛稼轩年谱》中关于乾道元年(1165) 、乾道二年、乾道三年,稼轩在“广德军通判任”, 以及“在广德军通判任”“奏进《美芹十论》”都成了毫无根据的年谱。其实,《宋史》卷四○一《辛弃疾传》已记载明确:“乾道四年,通判建康府。六年,孝宗召对延和殿。时虞允文当国,帝锐意恢复,弃疾因论南北形势及三国、晋、汉人才,持论劲直,不为迎合。作《九议》并《应问》三篇、《美芹十论》献于朝,言逆顺之理,消长之势,技之长短,地之要害,甚备。”辛弃疾作《九议》并《应问》三篇、《美芹十论》献于朝,当在乾道六年前后,不可妄加于“在广德军通判任”。

邓教授业巳辞世,已不能再聆听其教诲了,但望史学界同仁批评指正,并以此回答广德某内部小册子所刊文章的抄录者。新出版的《广德县志(1978—2005)》,同样未补收辛弃疾入志。这样做,正是为了尊重历史,若辛弃疾在天之灵能知悉此举,他也许会说:“实事求是。”

(作者系广德中学退休特级教师,宣城市历史文化研究会理事)

相关文章

-

70集大型历史正剧《伍子胥传奇》5月即将开机

-

黄埔三杰人生结局 历史档案解密

-

历史上消失的四个人:老子骑铜牛西去 徐福寻长生不老药

-

戴笠抗战真实功绩 军统魔头戴笠

-

赵云的妻子是谁叫什么名字 赵云的妻子马云禄厉害吗

-

打好一手烂牌

-

重温红色历史|坪石先生后人走进华南教育历史研学基地

-

西汉时期有哪些名将? 解密西汉名将武力排行榜

-

国民党档案中的周恩来:让国民党叹服

-

趣谈:如果孔子在现代竟然连副教授都评不上!

-

慈安死亡之谜:慈禧丑事败露为自保毒死慈安?

-

江南建筑细水楼台,北方建筑为何多四合院?浅谈我国汉唐建筑之美

-

汉朝最牛的外戚大将,起初全都风光无限,可惜结局全是惨死

-

40年前中日欧“化肥战” 中国智破西方化肥垄断

-

金陵城中有故土

-

江西发现280座无名红军烈士墓,网友:青山处处埋忠骨!

-

春秋和战国的区别,春秋以周天子为尊(战国诸王争霸)

-

贾家哪位“爷”的妻妾最多?有人不输贾赦

-

收藏!高中历史必修一必备名词汇总!

-

俗语:“六十不交言,七十不留宿,八十不留饭”,是何道理?

-

新书推介|曹树基、陈支平:《客家珍稀文书丛刊》(第一辑)100卷

-

周恩来是中国近代史上最光辉最伟大的人物之一

-

结节龙:北美中型恐龙(长有层状板甲/没有尾锤)

-

袁崇焕之死 被活生生割3543刀

-

春秋战国时期,留下了5个谜团,它们是什么?直到现在也还没解开

-

韩岫岩晚年用22个字,总结了王近山的一生,让人不禁发出一声感叹

-

父亲花钱买官后,询问儿子感受,儿子说出一词,至今仍能用来骂人

-

“八一式马步枪”是世界步枪“轻型化”的始祖

-

苏武牧羊的故事简介 苏武是哪个朝代的