大写的结论:曾业英先生搞错啦!“别号”与“笔名”其实是一回事

核心提示:曾、邓关于击椎生是谁的论争,为时快三年了,应当有一个结论了,以解除广大读者为时已久的悬念。因此,笔者借本刊连载此系列文章,以为这场旷日持久的曾、邓之争作最后之决断,给广大读者一个正确的结论,让这场论争有一个圆满结局,同时也让曾业英先生及其相关文章的审者、编者、转者、摘者心服口服。相信他们对此也不会再有意见了吧。

蔡锷(1882-1916),字松坡,号击椎生

蔡锷(1882-1916),字松坡,号击椎生

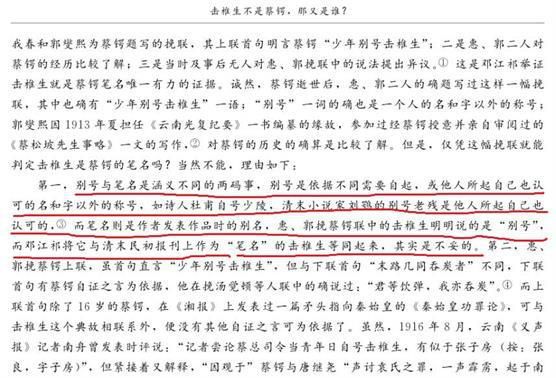

除了编造各种“理由”,千方百计地否认击椎生是蔡锷的自号这个早已存在的史实之外,曾先生还抛出所谓的别号(自号)不是笔名的论点,企图以此证明击椎生不是蔡锷的笔名,在《云南》等杂志上发表文章的击椎生不是蔡锷。在其发表于2016年第3期《历史研究》上的文章中,曾先生是这样说的:

别号与笔名是涵义不同的两码事,别号是依据不同需要自起,或他人所起自己也认可的名和字以外的称号,如诗人杜甫自号少陵,清末小说家刘鹗的别号老残是他人所起自己也认可的,而笔名则是作者发表作品时的别名,惠、郭挽蔡锷联中的击椎生明明说的是 “别号”,而邓江祁将它与清末民初报刊上作为 “笔名”的击椎生等同起来,其实是不妥的。

来源:2016年第3期《历史研究》

来源:2016年第3期《历史研究》

对此,笔者当然不敢苟同,立即撰文指出:

曾先生只知其一,不知其二;只强调两者涵义的区别,而看不到两者的内在联系,因此其观点显然是片面的,错误的。首先,从别号与笔名本身看,它们都是某个人本名之外的自称。不仅“别号是依据不同需要自起”,而且笔名也是作者依据其爱好和不同需要而自起,所以,一个人在自己的本名(对自己本名不满意也可另起,如蔡锷的原名叫蔡艮寅,后来改为蔡锷)之外,想起什么别的名字,发表文章时想用什么作为笔名,完全是个人的爱好和自由,既不需要到哪个机关登记,也无须哪个部门批准同意。在中国古代,一些人除名和字之外,还取“号”。号是人的别称,所以又叫“别号”或“自号”,其实用性很强,不仅可供人呼唤,而且还常用作文章、书籍或字画的署名。还需要指出的是,笔名是现代汉语中的词汇,在古代汉语中并无“笔名”一词,而以“别号”、“自号”或“别署”、“自署”之类的词语称之。例如,梁启超的师弟蒋贵麟在《康南海先生弟子考略》一文中介绍梁启超时云:“启超,字任甫,别号任公、沧江,饮冰室主人等。”又如,1924年7月30日《新秦日报》报道的一则关于鲁迅的消息说:“小说大家周树人,别号鲁迅。”这就说明,在古代,别号也是可以用作笔名的。

其次,从历史的事实看,没有哪条法律或规则规定,别号、自号就不能用作笔名。所以,在中国历史上,以别号、自号作为笔名发表文章,是非常普遍的现象,不足为怪,有的甚至还以自号或者笔名行世。众所周知,梁启超自号任公、饮冰室主人、中国之新人、如晦庵主人,别号也有任甫、沧江、轶赐等等。他以这些自号或别号为笔名发表文章不是常有的事吗?青年毛泽东仰慕梁启超,不仅曾自号“子任”,而且还以“子任”为笔名,于1926年1月在《政治周报》第3期上发表《上海民国日报反动的原因及国民党中央对该报的处置》一文,又在1933年8月13日《红星报》发表《吉安的占领》一文,总结了1930年10月4日红一军团占领吉安的经验教训。此外,章炳麟别号太炎,章士钊别号孤桐、秋桐、青桐,宋教仁别号渔父、勥、勥斋,周树人别号鲁迅、预才、豫、豫才、豫山、豫哉,陈独秀别号由已、仲山、陈由已、独秀山人、独秀山民,等等。请曾先生去查一查,他们有多少文章是以这些别号或自号发表的。所以,如果曾先生的上述观点能够成立,中国近现代史上著名人物的文集岂不都得重新编纂?!中国的近现代史岂不也要改写?!因此,曾先生把别号与笔名绝对对立,认为别号与笔名是涵义不同的两码事的观点,完全不符合中国历史事实!

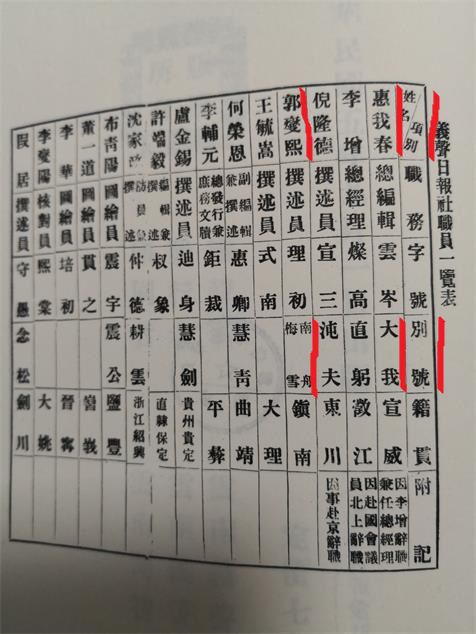

在此,笔者再补充一例。为蔡锷题写“少年别号击椎生”挽联的惠我春、郭燮熙时为《义声报》的总编和记者,“大我”和“南舟”分别为他们的笔名,但当时并无笔名一说,均称为“别号”。钢的事实证明,惠我春、郭燮熙合写挽联中“少年别号击椎生”也即击椎生就是蔡锷年青时笔名的意思。因此,“别号”和“笔名”在惠我春、郭燮熙那里就是一回事。虽然当时尚无发明“笔名”一词。(详见下图)

来源:《〈义声日报〉汇刊》

来源:《〈义声日报〉汇刊》

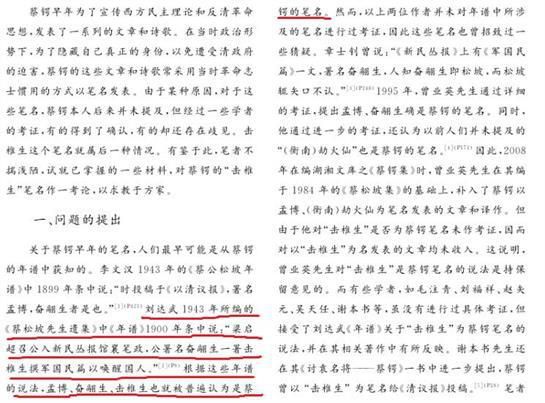

再说,笔者早在2012年在《蔡锷的击椎生笔名考论》一文中就曾指出:“刘达武1943年所编的《蔡松坡先生遗集》中《年谱》1900年条中说:‘梁启超召公入新民丛报馆襄笔政,公署名奋翮生,一署击椎生撰军国民篇以唤醒国人。’”

来源:《邵阳学院学报(社科版)》2012年第3期

来源:《邵阳学院学报(社科版)》2012年第3期

后来,笔者又在《击椎生绝非唐璆,而是蔡锷》的系列文章中进一步指出:

1936年,曾与惠、郭二人共同办过《义声报》,后来担任过唐继尧秘书的何慧青在《护国之役云南起义秘史》中说:“蔡在日本留学时,尝著论发表于《新民丛报》,别号击椎生。” 1943年,刘达武在所编之《蔡松坡先生遗集》中《年谱》“1900年条”说:“梁启超召公入《新民丛报》馆襄笔政,公署名奋翮生,一署击椎生,撰《军国民篇》以唤醒国人。” 但据笔者查考,何、刘二人所说蔡锷曾用“击椎生”的笔名在《新民丛报》发表过文章一事则并非历史事实。

虽然蔡锷在《清议报》和《新民丛报》发表过文章,但在两刊上尚未发现其用击椎生为笔名发表的文章。因此,在当时的战争环境中,文献资料条件很差,何、刘二人的回忆和说法不太准确也是可以理解的。

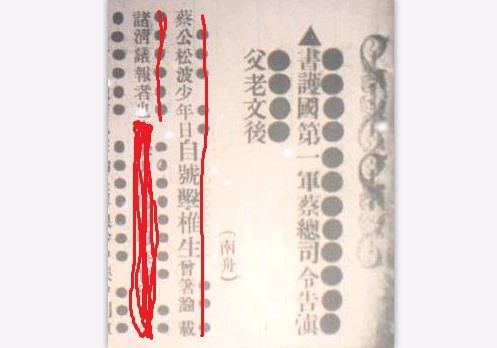

还需要指出的是,何慧青和刘达武对于蔡锷以击椎生为笔名发表文章之事,其实并不是他们的“首创”,这首创权应当归于郭燮熙(南舟)。因为他在《书护国第一军蔡总司令〈告滇中父老文〉后》一文中开头就指出:

蔡公松波少年日自号击椎生,曾著论载诸《清议报》者也。

南舟:《书护国第一军蔡总司令〈告滇中父老文〉后》

南舟:《书护国第一军蔡总司令〈告滇中父老文〉后》

这说明,何慧青和刘达武关于蔡锷曾以击椎生为笔名发表文章的说法,并不是他们凭空想像,而是来源于曾先生所谓“参与《蔡松坡先生事略》编写任务的郭燮熙”。由此可证,蔡锷以击椎生这个自号(别号)为笔名在刊物上发表过文章这一点,则是不容置疑的。

由上可知,别号与笔名并不是曾先生所说“是涵义不同的两码事”,其实是一回事,只不过是古人与今人的所用词汇不一样而已。所以,如果曾先生还是一个有学术良知的历史研究者,难道不应该赶紧认错吗?难道要让我们的子孙后代都跟着曾先生都把“别号”与“笔名”当作两码事吗?!(未完待续)

蔡锷

蔡锷

相关文章

-

三皇五帝是什么时期

-

揭秘:历史上毫无生育能力的杨贵妃为何能留下后代

-

古代八百里加急有多快?为何连强盗都不敢打劫?强盗:简直是找死

-

“与猪同行”中国古代猪类的驯化与饲养(文字版)

-

成吉思汗被梦惊醒,第二天:把身边的妃子赐给了门外的保卫

-

合肥为什么那么多“郢”?答案就在这!

-

玛丽一世和伊丽莎白一世的关系?表姑侄女关系(玛丽被囚禁十八年)

-

他是我军最厉害的侦查参谋,为名帅提供情报,一人可抵十万雄兵

-

【阅读之光】这是一本什么书?让毛主席批注阅读多达17遍

-

朱温真的会让自己儿媳轮流侍寝吗?他为什么这样做?

-

古代官员来自五湖四海,方言各异,皇帝都能听得懂吗,该如何交流

-

博物馆“假”到让人捧腹的4件文物,别笑,还真是古人设计出来的

-

没买到故宫门票?你可以先看看紫禁城的规划和布局

-

国葬第一人蔡锷:与小凤仙的真实关系并不亲密

-

蜀汉十四名将排行榜 赵云是当之无愧的蜀汉第一名将

-

【为了民族复兴·英雄烈士谱】“乌蒙骄子”刘平楷

-

《铁马金戈沅陵情》发行 再叙与元帅的深情厚谊

-

巨型植食蜥脚恐龙:东阳龙 最长高达15.6米(于中国发现)

-

三尖齿龙:欧洲食草恐龙(化石只有一颗牙齿/1.5亿年前)

-

长锁龙:英国小型爬行类(长3米/锁骨硕大且修长)

-

宣城县反右派运动始末(上)

-

【党史百年·天天读】1月17日

-

【为了民族复兴·英雄烈士谱】“农民运动大王”——彭湃

-

第一次世界大战 中国政府为什么要参加一战?

-

中型兽脚亚目:依特米龙 仅出土破碎颅骨(视力超强)

-

皇太极最爱的女人是谁?海兰珠(爱之入骨独宠一身)

-

原美颌龙:德国小型食肉恐龙(长1.2米/距今2.19亿年前)

-

数据观市(601):中国人口出生率、死亡率及总生育率

-

他为我国收复失地,奈何晚景凄凉被人遗忘,现坟头长满了野草