谢辰生忆郑振铎(三):力保团城,反对发掘长陵、拆除城墙

今年是郑振铎先生诞辰120周年。郑振铎(1898-1958)是中国文学家、翻译家、藏书家,曾担任第一任中华人民共和国文化部文物局局长,对文化遗产保护和文博事业作出重要贡献。他将自己收藏的大量古代陶器和近10万册古籍全部捐献给国家。“郑振铎先生诞辰120周年纪念展”日前正在故宫博物院开展。

本文摘自郑振铎秘书谢辰生的口述回忆《谢辰生口述:新中国文物事业重大决策纪事》(谢辰生口述、姚远撰写,三联书店2018年版)。谢辰生是我国著名的文物保护专家,他以自己当事人的亲身经历,回忆了郑振铎生平、经历和他对文化遗产保护和文博事业作出的贡献。“澎湃新闻·古代艺术”经授权刊发。本刊将分三篇陆续刊发 【谢辰生忆郑振铎(一)】、 【谢辰生忆郑振铎(二)】,此为第三篇。

力保团城

“两利”就是陆定一看基本建设工程中出土文物展览时候题词中提出来的,“既对文物保护有利,又对基本建设有利”。后来又加上“重点保护,重点发掘”,就是“两重两利”方针,这是周总理归纳出来的。不过,值得注意的是,这个“两重两利”不是我国文物工作的全面方针,而是在第一个五年计划的背景下,配合基本建设时期提出来的方针,后来有人认为这个是文物工作的全面方针,这是不对的。我们提出来重点保护、重点发掘,是根据当时人力物力的实际情况考虑的,因为全面发掘不现实。我们在提出“两重两利”方针之后又进而确定,在国家基本经济建设时期,考古工作必须以配合基本建设为主的具体工作方针。为什么要强调配合基本建设?新中国成立以来很多非常重要的考古发现都是在基本建设中偶然发现的,你主动发掘的,反而毫无收获,可能也就妇好墓算是例外。像满城汉墓、马王堆、秦俑坑,哪一个不是在基建中发现的?哪一个是我们先订的计划?当时的实践证明了这个方针是正确的,现在回头看也是正确的,今后我们也应该坚持。

为什么想起“两重两利”这个问题来呢?当时洛阳一开始没做好文物与基建互相配合的时候,有人没有经过文物部门偷偷地盖房子,没几天发现盖房子盖在墓葬上,房子盖歪了,建筑出问题了。后来觉得这不行,不弄清楚地下文物的情况没法弄。“两利”就是从这儿出来的。后来工厂的建设方,特别让文物部门用洛阳铲勘探,不勘探他不敢盖了,因为洛阳到处都是古墓葬。可见你不弄,你也倒霉,弄好了,文物也能保护,你房子也能安全。这是很具体的东西,也没什么高深的理论,就是实践当中发现问题而提出来的。这是大家的亲身体会,他们愿意,我们也愿意,“两利”嘛。

后来,我们一直采取这个“两重两利”的方针。在这个基础上,我们又提出整个文物方针,是以配合基本建设,进行考古发掘工作为中心的全面的文物保护管理工作。郑振铎和王冶秋从1952年开始,就考虑确定以配合基本建设工程,进行考古发掘为中心的全面的文物保护。那时侯我不在文物局,是后来他们告诉的我。郑振铎和王冶秋既是“两重两利”决策的参与者,也是积极的执行者。王冶秋反对没有区别的“凡古皆保”、“全面发掘”,也反对不愿配合基本建设而主动发掘大墓的单纯“挖宝”思想,他主张要重点保护、重点发掘。

房地产建筑工地上的隋炀帝陵,墓室上部券顶已被破坏

“两重两利”的方针,经过实践证明是行之有效的。我举两个例子。第一个例子是1953年,北京打算建宽马路,拆四牌楼,拆许多街上的牌楼,像女三中(历代帝王庙)前的牌楼也要拆。有些东西,像东、西四牌楼,已经不是历史上真的原物了,是国民党时代改建的,已经是钢筋水泥建造物了。在政务院会议上张奚若提意见,说牌楼不能拆,都哭了。也有人主张全部拆掉。总理在会上就讲了,交通问题还是要解决。总理引用了李商隐的诗“夕阳无限好,只是近黄昏”,意思是你们也不要太过分,你们这样搞的话,什么都要保,是一种“黄昏”思想。他提出来,好的牌楼可以挪一挪,挪到陶然亭去。拆东、西四牌楼的时候总理是主张拆的。

北海团城鸟瞰图

1901,北海团城上承光门 【(日)小川一真】

没多久,北京市长彭真要拆北海团城修路,副市长吴晗也是赞成的。北京市政府的秘书长薛子正也赞成拆,我还跟他吵过架。当时的计划是,要么团城全拆掉,要么拆掉一半,可是团城是圆的,拆一半不成月牙型了吗?郑振铎听说北京市要拆团城,急了,他坚决反对拆。翦伯赞不同意,梁思成也写信给总理表示反对。1954年夏天,有一天下午三点来钟,总理亲自来团城考察。总理亲自来调查研究,这是多好的作风啊!他在团城这儿坐了两钟头,在这里来回转圈。当时,团城是文物局的办公地点,正巧局长郑振铎、副局长王冶秋都不在,工作人员想打电话找他们,总理说:“你千万不要打电话,我就是来看的,用不着他们来。”正副局长都没见到总理,总理也没进屋,就在院里。有工作人员过来,总理就问问,该不该拆,就这样进行调查研究。总理来了两个小时,最后说:“团城不能拆。要下决心,拓宽马路是可以的,但是不能拆团城。”他决定把国务院的墙向南退了二十米,也就是拆了国务院的墙开马路,但不能拆团城。总理下决心把团城保下来,自己模范地遵守了自己提出来的“重点保护、重点发掘”,该保的我非保不可。这个团城就是重点保护,非保护不可,四牌楼拆了就拆了吧。拆牌楼他批评了民主人士和专家,但要拆团城他就批评北京市了。这两个例子,相距不远,是说明“重点保护、重点发掘”的具体例子。

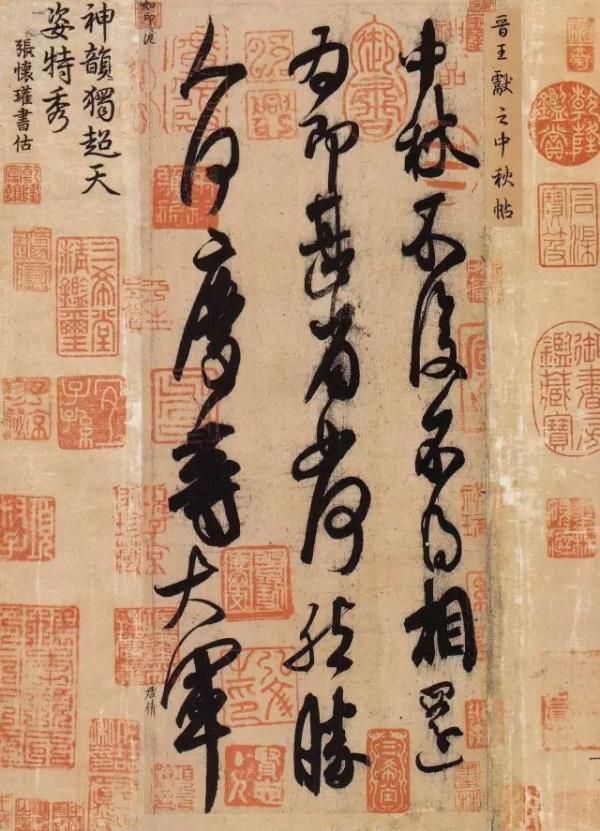

王献之《中秋帖》

周总理是一直非常关心文物工作的。解放前夕,他指示解放军,要注意保护全国各地的重要古建筑,并且编印了梁思成的《全国古建筑文物简目》,分发给解放军各部队,请他们注意保护。50年代长陵裬恩殿被雷击起火,周总理正在国务院开会,听说以后立即派郑振铎、梁思成去现场调查,并且作出指示,全国重要的古建筑都要安装避雷针。郑振铎参加中国文化代表团出国访问,经过香港时听说王献之的《中秋帖》、王珣的《伯远帖》正在银行抵押期满,收藏家无力赎回,打算出售。他当即要徐伯郊立即告诉徐森玉,请文物局迅速想办法收购。1951年,经过周总理指示,王冶秋和徐森玉、马衡赴香港,重金从香港收购回《中秋帖》《伯远帖》。那个时候我们经济还很困难,我们想了办法,花了48万港币,才从香港通过关系秘密地买了回来。在总理的支持下,郑振铎决定在香港设立了一个收购小组,陆续收购了许多珍贵文物,像韩滉《五牛图》、董源《潇湘图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》、宋徽宗《祥龙石图》、马远《踏歌图》等,还有在1955年收购了大藏书家陈澄中的藏书,像南宋世彩堂《昌黎先生集》、《河东先生集》等宋元善本、明抄黄跋等等。

共产党一进城,先不让出口文物,解决问题了。然后在1953年第一个五年计划时候,出了这个基本建设中保护文物的指示。接着确定了“两重两利”的方针,提出全面的方针,即配合基本建设,进行考古发掘为中心的全面文物保护管理工作,并在全国范围内开展了保护工作。新中国的前几年,基本就是这个情况。

领导第一次全国文物普查

可是到1955年,坏了,全国掀起了农业合作化高潮,各地都在平整土地,搞农田水利设施建设,热火朝天地干。当时就感觉到基本建设是点的问题、线的问题。像开马路、修铁路、建工厂等基本建设中发现文物,都是点上、线上的。洛阳、西安等地是点,铁路、公路是线,比如长安人就是修成渝路时发现的。配合基本建设时期,重大建设是在点上、线上遇到文物保护的问题。可是农业合作化高潮是全面的,全国辽阔的农村都在开展,所以还得适应这一新形势发展出一个文件。1956年国务院颁发了国二文习字第6号文件,就是《关于在农业生产建设中保护文物的通知》。1953年那个基本建设中保护文物的文件是郑振铎亲自起草的,这个农业生产建设中的文件就是我起草的了。我起草完了以后,请示郑振铎、王冶秋批准后上报国务院,是习仲勋批的。习仲勋对文物保护真是有突出贡献的。

这个文件第一条就是强调群众路线。因为这么大规模搞建设,不能仅仅依靠政府,也绝对不能靠几个专业人员,而且那时候我们队伍很小,没法干,因此必须得发动群众。文件一开始提出来,“必须发挥广大群众所固有的爱护乡土革命遗址和历史文物的积极性,加强领导和宣传,使保护文物成为广泛的群众性工作”,提出来发展业余的群众性文物保护小组。现在提倡全社会参与、公众参与,其实那时候就提出来了,你看看文件,是你提得早,还是我们提得早?文件还第一次提出来进行全国文物普查和建立文物保护单位制度,这是中国文物保护史上前所未有的大事,是我们进行文物工作最基本的基础性措施。根据文件的要求,全国各省很快就公布了第一批文物保护单位。文件要求当地政府把对这些文物的保护,纳入各地的建设规划,从而加强了文物的保护管理工作。这个通知提出的建立文物保护单位制度、开展全国文物普查、强调群众参与等非常重要的内容,都是中国文物保护史上的第一次。这是一个极其重要的大转折。

我国文物保护单位制度的建立,在一定程度上借鉴了苏联的经验。新中国刚成立的时候,文物局没有苏联专家顾问,苏联专家是在苏联提供156项援助项目的时候来的。文物局来了一位苏联女专家,作为顾问跟我们谈了谈,待了很短的一段时间就走了。苏联援助主要是经济建设的,重点不在文化建设。经济方面受到苏联影响大,但是在文物工作中没有那么大的影响,我们有中国自己的传承。我们建立自己的法规制度,有的是总结中国自己的经验,像国民政府时代的《古物保存法》是我们重要的参考,有的是学苏联的,也有的是借鉴西方的经验。郑振铎对西方了解的多,他也让我们参考了翻译过来的欧洲文物保护法规。苏联对我们影响还是有的。王冶秋去苏联考察,主要是考察博物馆工作,同时也了解了苏联的文物保护的经验。像文物保护单位制度,是从苏联学习过来的,但是具体的保护措施,像“四有”是我们自己摸索出来的,是我们自己的创造。我觉得苏联专家没起特别大的作用,总体上还是干我们自己的,确定到底怎样保护文物,怎么建立一套中国的文物保护制度,都是我们结合中国实际逐步摸索出来的。

1955年,郑振铎率领中国文化代表团在印度尼西亚参观波罗浮屠(宝塔)

新中国成立初期,山西省是保护文物最好的省。1956年开始的文物普查就以山西晋南地区为试点。当时管文物工作的山西省文教厅副厅长崔斗辰,是老教师、老资格,很多山西省的干部都是他的学生。我们管他叫崔老斗,他保护文物特别积极,有的官比他大的也是他学生,所以崔老斗保护文物很厉害。崔老斗没事儿就上团城(文物局)了,带了点陈醋,每人给一瓶,好玩儿极了,那会儿真有意思。现在山西有那么多全国重点文物保护单位,跟那时候打的基础有关系。我们根据山西试点总结出好的经验,推广到全国,要求文物普查和公布文物保护单位同时进行。一方面要求省级政府在两个月内将已知的重要文物公布为文物保护单位,县、乡政府要树立保护标志。另一方面在全国范围内进行文物调查,最后编印了一本各省、自治区、直辖市文物保护单位名单。 到“文革”前,全国一共七千多处省级文物,下面还有市、县级的文物保护单位。国务院公布的第一批全国重点文物保护单位,主要就是从这个名单中挑选出来的。

坚决反对发掘长陵

发掘明代帝陵是吴晗提出来的,他是明史专家,又是北京市的副市长,他主张挖,想从明陵里找点儿资料,所以是有点儿私心。一开始他们想挖的是永乐皇帝的长陵,郭沫若也赞成。1955年,中国科学院院长郭沫若、文化部部长沈雁冰、北京市副市长吴晗、人民日报社社长邓拓、历史学家范文澜,一共五个人,联名给国务院打了个《关于发掘明长陵的请示报告》。总理批了,原则上同意了。郑振铎、王冶秋、夏鼐听说以后,都表示坚决反对,认为我们没这个技术水平保存文物,文物局不能同意。吴晗他们就说,现在人力物力技术上都具备条件了。后来总理来了个折中主义,说那挖个小一点的、次要一点的试试看。经过协商,后来决定挖万历皇帝的定陵作为试点。1956年试掘定陵,当然也发现很多文物,也取得成绩。打开万历皇帝棺木的时候,郑振铎就在现场,他在现场亲眼看到这么多精美的出土文物,当然是非常震撼。 但是他又非常担心,这些文物出来之后该怎么保护?结果定陵里面出土的大量的珍贵文物,特别是丝织品根本无法保存下来,很快就碳化了,技术上根本不够。他们偏要挖,结果挖出来坏了,很多文物,像龙袍等丝织品都毁了。

郑振铎与吴晗、夏鼐察看明定陵开棺

过了几年,陕西省文化部门向中央递交了唐太宗乾陵的发掘计划。郑振铎、夏鼐给周恩来写信,说不能继续再发掘帝王陵了,周恩来明确说:“十年之内不开挖帝王陵。”后来,郭沫若再次提议发掘乾陵,他想活着看看武则天墓里到底有什么东西,王羲之的字什么的。周总理批示,我们不能把好事做完,这件事留给后人来完成。定陵就是一个教训。现在还有一些地方,出于旅游的考虑、政绩的考虑,省委书记、省长这个那个的,还是想挖帝王陵,说我要发展旅游什么的,像陕西就有人一直想挖乾陵,这是根本不行的。 前两年南京擅自挖了疑似陈文帝陵,我都是坚决反对的。你是什么理由要非挖不可?你说理由是要建设六朝石刻博物馆,那根本是胡闹,完全不成立。考古发掘一般都是配合工程的抢救性发掘,不能主动发掘,这个陵又没碍你事,好好的你挖它干吗?商周时代青铜器上写着“子子孙孙永保用也”,文物的“用”是永久的“用”,不是一锤子买卖、拿挖帝陵做试验。不能急功近利,竭泽而渔。

乾陵全景

不挖帝王陵,国务院对这个问题的态度很明确。1987年国务院《关于进一步加强文物工作的通知》,提出“考古发掘工作必须严格履行报批手续。对不妨碍基建的重要古墓葬、古遗址,在当前出土文物保护技术还没有完全过关的情况下,一般不进行发掘”。1997年国务院《关于加强和改善文物工作的通知》,重申“由于文物保护方面的科学技术、手段等条件尚不具备,对大型帝王陵寝暂不进行主动发掘”。我们的技术现在也没有过关,不动帝王陵这一条政策今后还必须长期坚持,不管是谁的都不能挖,疑似的也不能挖。打开和没打开的帝王陵都一样是民族文化的重要标志,是证明中华民族历史文化世代相传的物证。我们这代人不要把事情做绝了,留点东西给子孙后代。

定陵发掘现场

坚决反对拆除城墙

1956年,北京市决定拆朝阳门。吴晗是主张拆的,还有北京市的秘书长薛子正。北京城墙的拆除有一个过程,最先拆的是城门楼子,然后才是城墙。当时社会各界对拆城墙有很多争论,许多专家坚决反对拆,文物局的很多人,包括很多群众,都是要求保护城墙的。像梁思成说,拆掉北京的一座城楼,就像割掉我的一块肉;扒掉北京的一段城墙,就像剥掉我的一层皮。文物局也不同意北京市这么干,郑振铎坚决反对拆。吴晗就说我们文物局是思想太保守,这也不让动,那也不让拆,都是公开说的。吴晗对拆牌楼、拆城墙都很积极,彭真是市长,吴晗是副市长,跟彭真跟得很紧。 吴晗给郑振铎写信,一开始称“西谛吾师”,后来吴晗官越做越大,就改口叫“西谛吾兄”了。

拆除中的北京城墙

到了1957年“整风”的时候,不少专家在座谈会上呼吁,要保护北京城墙。郑振铎、王冶秋同意专家的意见,文物局就想设法制止。这年夏天,郑振铎还写了篇文章《拆除城墙问题》,发表在《政协会刊》上,表示反对拆城墙,说你拆了古物,是糟蹋全民族的古老遗产。 他说得很尖锐,“城墙是不是非拆不可的一类东西呢?是不是今天就要拆除干净了呢?我主张:凡是可拆可不拆、或非在今天就拆不可的东西,应该‘刀下留人’,多征求意见,多展开讨论,甚至多留几天、或几年再动手。”这话是公开登出来的,他就敢跟彭真碰。彭真赞成拆,他是政治局委员啊,官儿比郑振铎的文化部副部长大多了,那没法比啊。郑振铎还找了毛主席,他在汇报文物工作的时候,当面建议毛主席不要拆城墙。毛主席问他,“全国重要的文物你要多少处啊,一千处行不行啊?”郑振铎没有表态。郑振铎又跟毛主席说,能不能尽量不要拆城墙。毛主席同意了,说“那中央政府给北京市发文件,让他们不要拆。”郑振铎才同意,连忙点头。

1957年夏天,文化部给国务院打了报告要求停止拆除北京城墙,国务院给北京市转过一个文件,要求北京市和文化部征求各方意见再处理,城墙先暂缓拆除。文物局以文化部名义给国务院打的这个报告,是我起草的,郑振铎、王冶秋在文件上都签了字。但是报告要报国务院,需要文化部领导签字同意。我拿着文件,前前后后找了三个人请他们签,钱俊瑞、刘芝明两个副部长都不敢签,因为北京市市长彭真是政治局委员啊,他们怕得罪人,不敢签,最后是部长沈雁冰(茅盾)签的。我先找的新来的副部长刘芝明,他不敢签,让我找党组书记、副部长钱俊瑞。我到了钱俊瑞家找他,带着文件让他看,他也不敢签,又推给了部长沈雁冰。我又找了沈雁冰,在他家的小楼,他琢磨了半个钟头,结果还是签了。沈雁冰在文化部差不多是个摆设,从来不签字、不批文件的,这次签公文的事儿大概是第一次。后来文件送到了国务院,习仲勋当即做了批示,并于1957年6月11日签发了国务院文件,由国务院通知北京市停止拆城墙,要求“俟文化部和你市在广泛征求各方面意见,并加以综合研究后,再作处理。”所以北京市在拆了朝阳门之后,拆城墙停下来过一段时间。当时大家都很高兴,以为城墙保住了。但是后来因为“大跃进”还有其他一些其他原因,北京的城墙还是没有保住。不过,当时的拆除还没牵涉到城市里的胡同、四合院等,通俗来说,只是“扒了层皮”。北京城真正的大拆大建,胡同成片的拆除,那是90年代以后的事。

我们就保护文物有过争论,但是1957年反右的时候,文物局没有一个“右派”。文物局没有说是谁保护文物而成为“右派”,一个也没有。 文物局没有划一个“右派”,全靠王冶秋硬顶住了,要有,那我头一个。反右的时候,我是有惊无险。我写文章批评局长王冶秋,说他是家长式领导,有国民党军阀作风。那时候有人就说,“右派”要有就得有一个,就谢辰生了,支部都讨论了。王冶秋说:“谢辰生给我提意见,这是我的事儿,跟右派有什么关系啊?他越这样我越不能打他右派”,这样就保了我。这真是难得的,正直的好人啊!所以一报还一报,他保了我没打成“右派”,“文革”时候他被打成“死不改悔走资派”,我又保他。王冶秋一辈子为人正派,实事求是。1971年他开会时候说,“文物工作十七年是红线不是黑线”,后来还多次讲,结果1974年被“四人帮”的人批成是“黑线回潮”。 到1977年,开全国文博图工作学大庆座谈会,他又说“建国以来文物工作不是黑线,而且文艺和其他工作统统不是黑线”。那时候是十一届三中全会之前,我们一听这话可不得了,赶紧悄悄把“文艺和其他工作统统不是黑线”这句话从录音带上给洗掉了。在那个时候,敢于说前十七年工作不是黑线是红线,要有多大的勇气啊!

郑振铎于自家葡萄架下读书休息

郑振铎同样是一生光明磊落,刚直不阿,从不随波逐流、见风使舵。1958年郑振铎是文化部副部长,在他出国访问之前,已经开始了“拔白旗”运动。郑振铎已成为被批判的对象,批他“厚古薄今”。 有人找过他谈话,他对自己的处境很清楚,但是他坚持自己认为正确的观点,所以谈话并不愉快。当时已经有很多报刊发表文章,批判郑振铎,但他不幸飞机失事遇难,只好又撤下原来准备好的批判稿,换成了悼念文章。《文物参考资料》转载了文化部部长沈雁冰,副部长钱俊瑞、夏衍、刘芝明,文物局局长王冶秋等人在《新文化报》上的悼念文章,其中钱俊瑞仍然点名批评郑振铎有“厚古薄今”的问题。 王冶秋写信给沈雁冰,请他写篇文章发在《文物参考资料》上,给郑振铎做一个全面评价,但他拒绝了。沈雁冰回信说,“若以四十年之故交,作盖棺之论定,则我非其人,抑亦今非其时也。”可想而知,郑振铎去世之前的处境已经比较艰难了,但是他没有屈从压力,还是坚持文物工作的正确方针。

(谢辰生,我国著名文物保护专家,现为中国文物学会名誉会长、国家历史文化名城保护专家委员会委员。1946年起在上海任郑振铎业务秘书,1949年起在国家文物局工作,历任文化部文物局业务秘书,国家文物事业管理局文物处副处长、研究室主任、秘书长,国家文物局顾问等,1995年离休。他是《国务院文物保护管理暂行条例》(1961)和《中华人民共和国文物保护法》(1982)的主要执笔人,主编有《中国大百科全书·文物卷》。

姚远,北京大学政治学博士,现为南京大学政府管理学院副教授、南京大学华智研究中心副主任。)

相关文章

-

历史上首位黄帝——姬芒

-

长城十三关——关关有故事

-

他是抓了顾顺章的特务,因贪功而功亏一篑,抗战中保全了武汉大学

-

征方腊一役,梁山泊剩了二十七个囫囵身,活下来的人是否善终了?

-

吕雉是怎么成为最狠毒的女人解密历史档案

-

西安事变后张学良能存活源于宋美龄庇护?

-

天下兴亡匹夫有责是谁说的 天下兴亡匹夫有责出自哪个故事

-

古代皇帝被权臣架空时,为什么不直接一刀杀了他?真相原来是这样

-

为什么说中国人最会用“香”?两千年前的香气,至今仍然能够闻到

-

党的女儿|毛泽建:革命斗争的女先锋

-

历史上中国首富不少,但能在“儒家社会”全身而退的却不多

-

雄关龙:暴龙类恐龙的祖先(长3.5米/距今1亿年前)

-

如果地球上只有一男一女,需要多长时间,才能繁衍出77亿人?

-

贺年卡原来古代就有!古代春节拜年都有哪些讲究?

-

后宫超十万规模,这位皇帝的老婆堪称历史最多,连唐玄宗都比不过

-

韩国252名精锐特工蒙冤37年成为历史的牺牲品

-

三百年前的古人,是如何将40吨铁索建在大渡河之上,仅一年就建好

-

盘点清朝后宫的8位绝色皇后:各有千秋

-

穿越古代王朝:我一个小郎中,眼中的不治之症,浅谈中医技术

-

开国名将耿飚晚年下乡,当地百姓都来向他告状,请他主持公道

-

三国里赵云的妻子是谁 樊夫人是赵云一生的挚爱

-

牛魔王为何不念结拜之情与孙悟空为敌?只因猴子这一点大错特错

-

刘杰:毛泽东两次为《新疆日报》题写报头

-

古代皇帝皇后如厕也奢侈,赵匡胤见蜀皇宫豪华便器差点盛酒喝

-

腹有诗书气自华作者,宋朝苏轼(唐宋八大家之一)

-

在造山运动中诞生的豫西山地——洛宁史话①

-

孔子是如何看待“大义灭亲”的

-

此人是建国后第一奇人,曾鼓动村民恢复大唐王朝,最后被公安消灭

-

斯基玛萨龙:非洲大型食肉恐龙(长10.5米/9400万年前)